2012年からバレエ団の振付家を務めるリアム・スカーレット。

日本では「不思議の国のアリス」で知られるようになった

クリストファー・ウィールドンが人気ですが、

実はスカーレットのイギリスでの評価は大変高く、

「アスフォデル・メドウ」(2010)

「スイート・ヴァイオレット」(2012)

「不安の時代」(2014)「フランケンシュタイン」(2016)

などに代表される

成功を収めてきました。

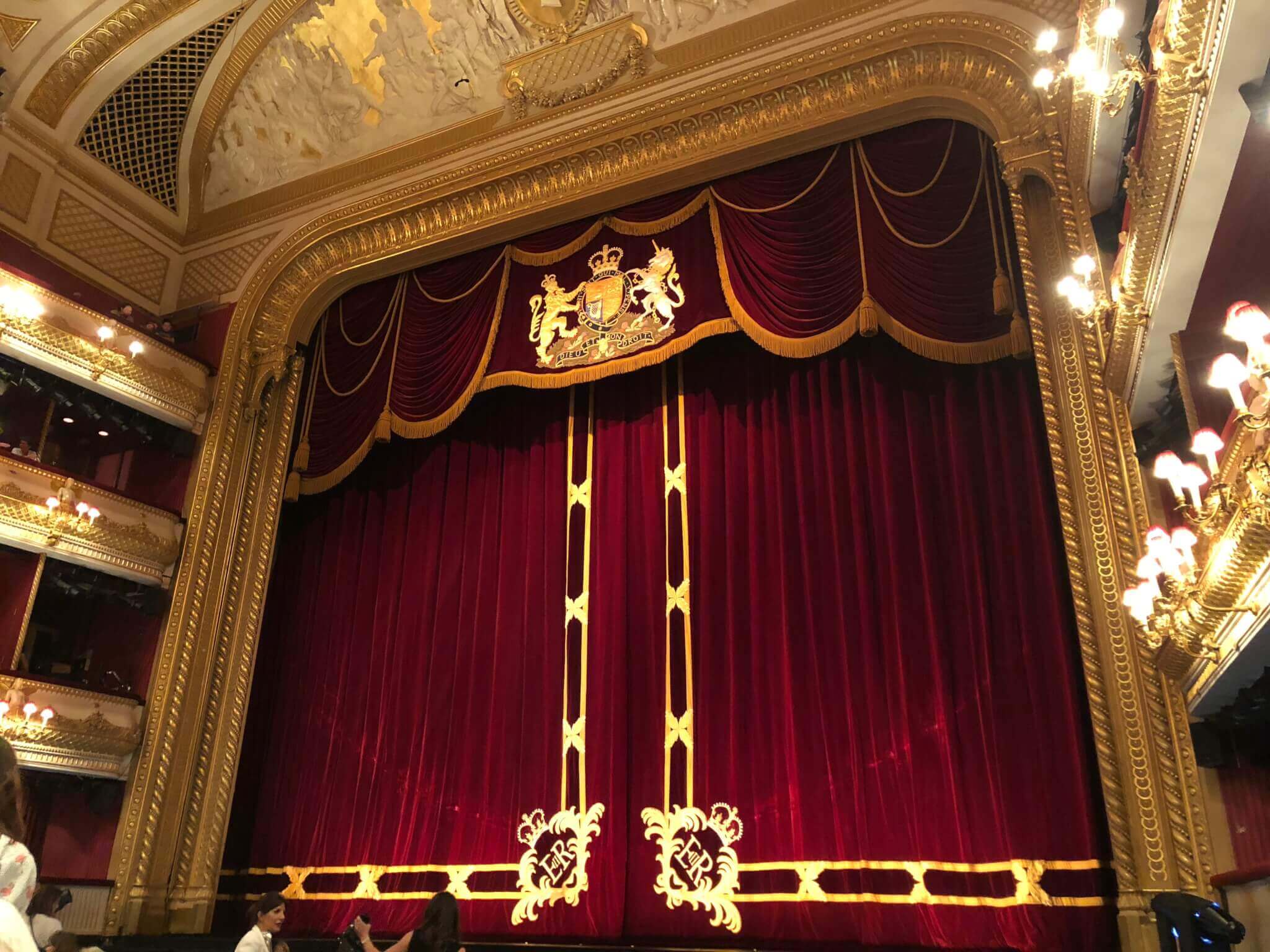

ロイヤル・オペラハウスの正面外観

生粋のロイヤル・バレエ・スクール育ちの彼の

スタイルとしては、フレデリック・アシュトンの優雅さと

ケネス・マクミランのドラマ性を併せ持つ

まさに英国ロイヤル・バレエ団の未来を創り出していく

振付家であることは間違いありません。

そして芸術監督ケビン・オヘアが

伝統ある古典「白鳥の湖」の改訂を託したのが

スカーレットであることを見ても、

彼の信頼がどれほどのものか分かります。

「白鳥の湖」はバレエ団のクオリティだけでなく

その資金力さえ判断される

試金石とも言われる古典の代表作です。

比較的歴史の短いロイヤル・バレエ団でも

初演はド・ヴァロワ健在時の

前身ヴィック・ウェルズ・バレエ団

にて1934年。

以来、1963年にフレデリック・アシュトンが

振付に手を加えるなどして上演が続いた。

1987年に発表されたヨランダ・ソナベンドデザインによる

アンソニー・ダウエル版には

ディビッド・ビントレーもその振付に手を加え、

以降は長くその伝統が受け継がれてきました。

制作を打診されたスカーレットは

「デザインにジョン・マクファーレンが参加するなら」

という条件で引き受けたと言っています。

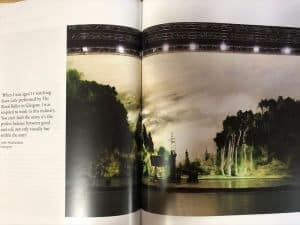

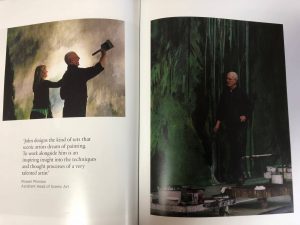

「11才の時、グラスゴーで初めてロイヤル・バレエ団による”白鳥の湖”を観ました。その時、私はこの業界で働くことを考えついたのです…。」(ジョン・マクファーレン)

マクファーレンは

「眠れる森の美女」など

多くのバレエ団のデザインを手がけ

その美しさ、豪華さで知られます。

そして予想通り、

新作「白鳥の湖」は

豪華絢爛な衣装や舞台セット

白鳥たちは羽音が聞こえるのではないかと思えるくらい

その崇高な美しさを表現した

シンプルなチュチュで登場してくれました。

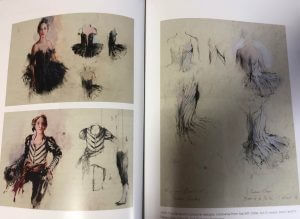

ジョン・マクファーレンによる「白鳥の湖」衣装のデッサン

(そう、チュチュに戻りましたよ!

ダウエル版はひざ下までのスカートだったので、

脚の美しさが見えず残念だったのです。

やっぱり白鳥はこうでなくちゃです。)

スカーレットが初めて「白鳥の湖」の舞台を観たのが9才。

マクファーレンは11才。

ふたりとも、その時の感動は今でもはっきりと覚えているそうです。

(私が初めて全幕バレエを観たのも、11才の頃。

ロシアのレニングラード・バレエ団でした。)

多くの人がきっと

はじめて「白鳥の湖」を観た時の感動を

忘れずにいることでしょう。

イギリスのバレエの舞台では、

ダンサーももちろんですが、

実は「振付」や「デザイン(衣装やセット)」の方が

注目度が高く、話題が豊富です。

セットの仕上げに入る、ジョン・マクファーレン

プログラムを見ても、

振付家、デザイナー、作曲家、照明家の名前が

表紙に並びます。

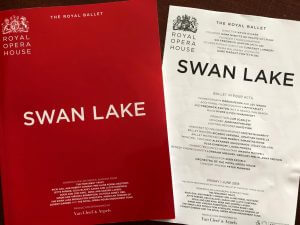

スカーレット版「白鳥の湖」(2018)プログラムとジャスト表の表紙

こうして観客が振付家を育てる環境が

出来上がっているのです。

このブログを読んでくださっている

バレエ学生の皆さんも

コンクールや発表会で自分の踊る踊りが

誰の振付かというところに

ちょっと注目してみてくださいね。

きっと面白い歴史が見えてくると思います。

つづく。