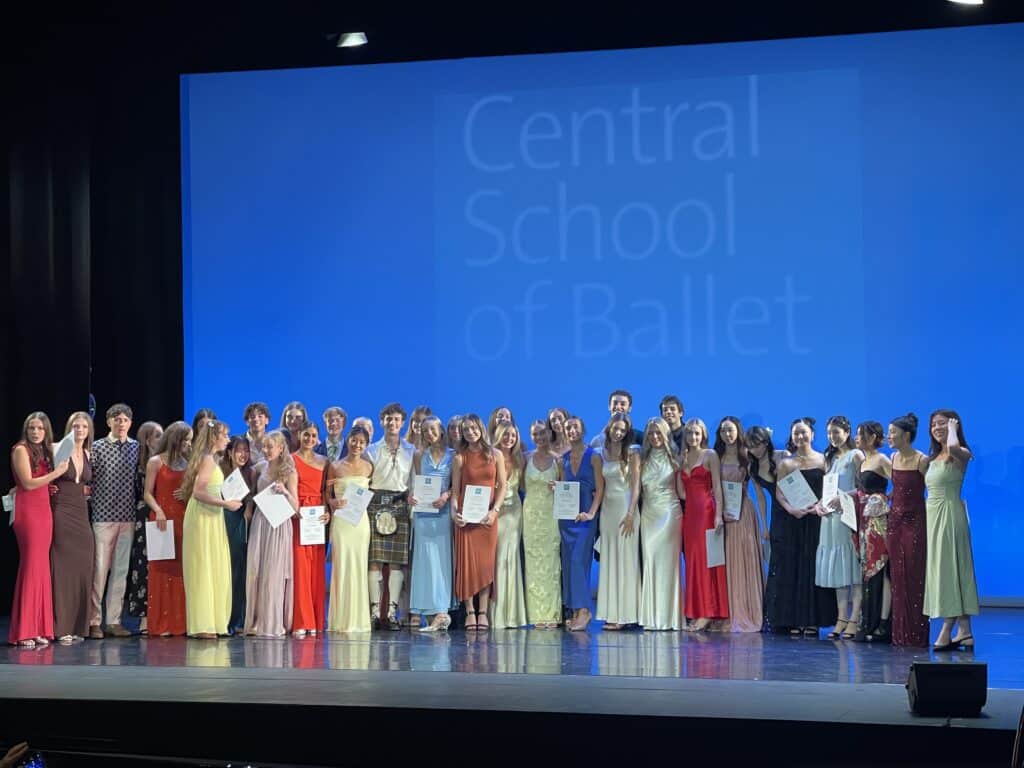

2025年6月17日、ロンドンの中心、ロイヤル・アルバートホールに隣接する「Britten Theatre(ブリッテン・シアター)」に「バレエ・セントラル2025」の最終公演を観に行きました。

セントラル・スクール・オブ・バレエの最終学年生全員によるツアーカンパニーである「バレエ・セントラル」は、アシュトンやマクミランに代表されるイギリスバレエの作品や、内外で著名な振付家の作品を踊ることにより、3年間の厳しいトレーニングの集大成として、また、ダンサーという更に厳しい世界で独り立ちするための心身の準備として、セントラル教育の中心的存在となっています。

毎年変わる演目は、芸術監督の腕の見せ所でもあります。

そして今年は、3年前にケイト・コイン芸術監督がセントラル校で初めて入学審査を行った学年でもあり、創造性と伝統が響き合う意欲的なプログラムが練り上げられ、多くの観客を魅了し、イギリスの厳しい舞台評論家たちを唸らせていました。

三つの新作と、90年以上ぶりに甦ったフレデリック・アシュトンの『Foyer de danse』(1932年)。それぞれが異なる時代と感性を体現し、若いダンサーたちの多才さと表現力を余すところなく映し出していました。

*2025年11月の日本オーディション/講習会では、その中から、アシュトン作品とコンテンポラリー作品(RISE)が指導され、バレエ・セントラルの一端に触れていただく貴重なチャンスが提供されます*

今年の四作品、それぞれの作品を少し詳しくご紹介します。

『Feast (フィースト)』:「FEAST は、観客に“色とりどりのコミュニティ”の一端を垣間見せる舞台です。会話が切られ、やりとりが個性とともに爆発する――そんな雰囲気の中で、この作品は進みます。音楽には、セントラル校の音楽監督フィリップ・フィーニーによる新作が華やかに据えられています。

振付を手がけたクリステン・マクナリー(ロイヤル・バレエ団所属)は、出会い、空間の共有、そして私たちの日々の営みというテーマに着目しました。電気のように瞬く瞬間も、何気ない日常も、彼女にとってはインスピレーションの源です。私たちが互いに交わり、同じ場を分かち、人生を続けていくその様を、舞台上に躍動感と共に描いています。」

『RISE(ライズ)』:振付家Dickson Mbiは、英国を拠点に活動する振付家・ダンサー・映像作家で、ヒップホップ、ポッピング、そしてコンテンポラリーダンスの世界で高く評価されているアーティストです。

〈RISE〉は、彼の作品の中でも特に「人と人との絆」「集団の中で生まれるエネルギー」に焦点を当てた振付です。タイトルの“RISE(立ち上がる)”は、単に身体の動きだけでなく、人生の転機を迎える若者たちの精神的な成長や再生を象徴しています。

舞台はしばしば薄暗く、ダンサーたちは大地と共鳴するような動きを見せます。床を這い、立ち上がり、再び輪をつくる――その繰り返しは、生命の循環や人間社会の連帯を思わせるものです。Mbi自身が手掛けた音楽には、鼓動のような低音と呼吸のリズムが織り込まれ、観客を内面的な“儀礼”へと誘います。

彼はインタビューでこう語っています。

「若い世代がこの舞台で互いに思いやり、支え合いながら成長していく姿に、希望を感じました。〈RISE〉はその希望を祝福する作品です。」

実際、リハーサル初日に彼は何も準備せずにスタジオに現れました。

ダンサーたちにとっても、そんなことは初めての体験です。

数日間はグループでの話し合いが続き、その様子をみて、MbiはRISEのコンセプトを作り上げて行ったそうです。

まさに、バレエ・セントラルの学生だからこそ、出来上がった作品と言えるでしょう。

批評家たちの評価も特に高かった作品です。

『Foyer de danse』(1932年):Sir Frederick Ashtonの初期の作品を、90年ぶりにバレエ・セントラルが復刻しました。これには、アシュトン財団やロイヤル・バレエ団からの大きな貢献があり、それにバレエ・セントラルの学生たちが真摯に、そして必死に応えた結果、素晴らしい舞台が復活したと言えるでしょう。当日、客席には前ロイヤル・バレエ団芸術監督のモニカ・メイソンさんを初め、多くのロイヤル・バレエファンの姿が見られました。

この作品は、エドガー・ドガが描いたパリ・オペラ座のバレリーナたちの絵画とパステルに命を吹き込むようにして創られた、小品ながらも卓越したバレエです。1932年に初演された〈Foyer de danse〉は、バーを前にレッスンに励む若いダンサーたちと、その脇を静かに見守るスターや教師、そして舞台裏に潜む観客の姿を通して、バレエという世界の光と影を繊細に描き出しています。

軽やかな音楽に合わせて展開する振付は、クラシック・バレエの優雅な様式を保ちながらも、アシュトン特有の鋭いユーモアと観察眼に満ちています。緻密な足さばき、柔らかな上体の流れ、そして一瞬の間に滲む人間味――それらが融合し、まるでドガの絵が動き出すような詩的な世界が立ち上がります。衣裳と照明は淡いパステル調で統一され、静謐な稽古場に潜み揺らめく情熱を鮮やかに浮かび上がらせます。

90年以上の時を経て復元されたこの作品は、まさに英国バレエの伝統と再発見を象徴する舞台でした。若いダンサーたちは古典の言葉で語りながら、自らの感性でその息吹を現代に蘇らせました。批評家たちは「若者たちの新鮮な感性が、アシュトンの繊細な構造に命を与えた」「歴史の再演であると同時に、未来への宣言でもある」と評しています。

クラシックの様式美を学びながら、それを越えて次の表現へと歩み出す――〈Foyer de danse〉は、バレエ・セントラルの精神そのものを体現するような作品に感じました。

『Keeping Up with the Apocalypse』:皆さんは、「カーダシアンズ」という人々をご存知でしょうか?「Kardashians(カーダシアン一家)」というアメリカを代表するセレブリティ一家のことです。もともとはアメリカのリアリティ番組『Keeping Up with the Kardashians』(2007年~2021年)で知られるようになり、セレブ家族の日常生活やビジネス、恋愛などを赤裸々に公開して人気を博しました。つまり「Kardashians」は、アメリカのポップカルチャーやSNS時代の「有名になること」そのものを象徴する一家です。

物語の舞台は、滅亡後の地球。誰も見ていないはずの舞台で、なおも“注目されたい”“評価されたい”と踊り続ける人々――それはSNS時代の私たち自身の姿をも暗示します。ジョン・アダムズ《Nixon in China》の音楽が断片的に流れ、現代社会のノイズのように響き渡る中、作品は一見ユーモラスでありながら、人間存在への深い問いを投げかけます。

贅沢と虚栄に支配された終末世界を舞台に、人間の欲望と滑稽さを鏡のように映し出す作品。Thick & Tight(ダニエル・ヘイ=ゴードン&エル・ペリー)による風刺的な振付は、ダンス、演劇、パントマイムを縦横に行き来し、笑いの中に不穏な現実を潜ませます。

このテーマは、実際SNS時代の真っただ中にいる10代後半の学生ダンサーにとって決して容易な題材ではありません。皮肉と諧謔を身体表現として成立させるには、技術だけでなく、知性と感受性が求められます。にもかかわらず、バレエ・セントラルの若きダンサーたちは、この風刺的世界を見事に自分たちの言葉で体現していました。彼らは笑いを“演じる”のではなく、“理解しながら生きる”ように踊り、作品にリアリティを与えたることに成功したのです。

ロンドンの厳しい批評家でさえ、この挑戦を高く評価しています。Bachtrack誌は「知的でユーモラス、そして予想外に成熟した解釈」と評し、Ballet Position誌も「若者たちの軽やかさが作品に生命を吹き込んだ」と述べています。

〈Keeping Up with the Apocalypse〉は、ただの風刺劇ではなく、自己表現が氾濫する時代において、“見ること”“見られること”の意味を問い直す試みであり、若き世代が現代社会に対してどのように身体で応答できるかを示す貴重な一作となっていました。

ロンドンの中心に拠点を置くセントラル・スクール・オブ・バレエは、創設以来40年以上にわたり、英国バレエ教育の中でも独自の位置を築いてきました。技術の習得だけでなく、芸術としての「語る力」を重視し、学生が一人のアーティストとして多様性を持ち、自立するための教育を続けています。その理念を象徴するのが、最終学年生による全国ツアーカンパニー「バレエ・セントラル」です。

このツアーは単なる卒業公演ではありません。学生たちは本格的なカンパニーとして全国を巡り、新作の振付等、プロと同等の環境で作品に取り組みます。劇場スタッフとの協働、リハーサルの計画、照明・舞台・衣裳との連携――そのすべてが学びの一部であり、実際の舞台芸術の現場を体験する場でもあります。観客に作品を届けるという責任と喜びを通して、彼らはダンサーとしてだけでなく、表現者としての人格を形成していきます。これは、既に確立されている英国の大きなカンパニーの補佐役として舞台に立つこととは、全く異なる経験です。毎年、学年末に再会する度に、学生たちの表情に表現者としての「自信」と「歓び」が大きく輝き出すことが、サポートする私たちにとってはかけがえのない幸福です。

余談ですが、バレエ・セントラルはまた、英国各地の観客にとっても貴重な存在だそうです。ロンドンの大劇場だけでなく地方都市を巡演し、次世代の芸術を身近に感じる機会を提供している点で、文化の継承と普及の両面において大きな役割を果たしていると言えるでしょう。

多くの卒業生が、国内外の名門カンパニーで活躍していることも、この教育システムの成果を物語っています。学生たちはツアーを通して舞台の厳しさと歓びを知り、やがて世界へ羽ばたいていきます。若い才能に本物の舞台経験を与え、学びの成果を社会へ還元する――バレエ・セントラルのツアーは、その理想を体現する教育プログラムです。そこに立つ学生たちは、まさにバレエの未来を形づくる存在のひとりであることは間違いありません。