バーミンガム・ロイヤル・バレエ団のディビッド・ビントレー氏にとって、今日は24年間の芸術監督としての、最後の舞台でした。

終演後、ダンサーやスタッフが勢ぞろいして、ビントレーさんを迎えると、舞台には花が投げ込まれ、客席からは鳴りやまない拍手喝采が送られました。サー・ピーター・ライトの心のこもったスピーチでは、ビントレーさん自身がダンサーの頃からのエピソードもあり、数十年にわたる両氏の信頼関係の一部を垣間見ることができました。

公演プログラムは後半全てビントレー氏の功績をたたえる特別仕様

ビントレーさんのスピーチは、今日のお客様、長年のファン、ダンサーやスタッフ、そして大事なご家族への感謝の言葉でした。「BRBは自分にとって家族のようなもの、職は辞しても、ずっと家族です」という言葉に、目頭を押さえるダンサーも。(実際10月にはジゼルの公演があるので、演出に戻っていらっしゃるそうですが。)

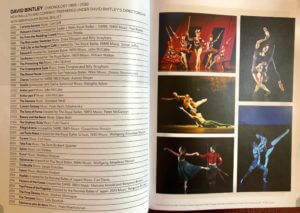

いつも正直な姿勢を感じていた ビントレーさんの、これまでの沢山の言葉の中で印象的なだったのは、バーミンガムに来る前にロイヤル・バレエ団の芸術監督のポジションのオファーを断った理由を尋ねられて、「僕は後から来て追い抜くのが好きだから」、と仰ってました。追い抜いたかどうかは別として、カルミナ・ブラーナに始まり、これまでに作った数々の珠玉の作品や、新国立劇場バレエ団での芸術監督としての4年間の貢献とふたつの名作(「パゴタの王子」と「アラジン」)の成功は、コヴェントガーデンのロイヤル・バレエ団では絶対に成し得なかった偉業だと思います。

1995年から2018年までに作られたビントレー氏の作品の数々。2013年の「アラジン」や2014年の「パゴダの王子」は新国立劇場バレエ団にて制作されたもの。

はじめて観た「Hobson’s Choice」は1995年の作品です。

ビントレーさんがサドラーズ・ウェルズ・バレエ団(オペラハウスに移動する前のロイヤル・バレエ団)に振り付けて、コヴェント・ガーデンで初演した、明るくてとっても楽しいバレエです。

時代物の衣装や素早いステップなどは、フレデリック・アシュトンの「エニグマ」を連想させる所もありましたが、ビントレーさんのシグネチャーステップや難度の高い振付が溢れていて、アシュトンのエレガンスとはまた一味違ったウィットをたっぷり含んで、幸せな幸せな3時間でした。

現エルムハースト・バレエ・スクール校長ロバート・パーカー氏のWill Mossop

作品の最後には、「The Lily of Laguna」 という古いアメリカの名曲を観客も一緒に歌う部分もあって楽しい。この作品は1954年BAFTA受賞(イギリスのアカデミー賞)の映画「Hobson’s Choice」をそのままバレエで楽しめるようにしてあるそうです。この映画も観なくては!

終演後の出待ちでこれまでの感謝を伝え、ぜひ「Hobson’s Choice」を日本でも観たいと言ったら、「都に頼んでみてよ、教えに行くから!」といつもの優しい笑顔で仰ってました。来年から新国立の芸術監督になる吉田都さんは、今日の舞台で平田桃子さんの踊った「救世軍(Salvation Army)」のリードだったそうです。

日本に帰ったら、アンケートにリクエストを書かなくちゃです!

バーミンガム・ロイヤル・バレエ団「Hobson’s Choice」終演後の舞台挨拶。左端の椅子に座っているのは、ロイヤル版「くるみ割り人形」で日本でも人気のピーター・ライト氏

(2019年6月29日:ロンドン、サドラーズ・ウェルズ劇場)